还没“参军”,一些企业已被绕晕,“先有鸡还是先有蛋”,这是不少准备参军企业感到困惑的“死循环”问题,但实际上是对保密资质要求、密级证明规定等存在理解误区。下面我们通过对相关制度规定进行梳理、解读,厘清一些认识误区,以帮助有意向参军企业更有针对性地开展相关军工资质申报操作。

1、相关制度及条款原文

2016年5月24日,为进一步规范和加强武器装备科研生产单位保密资格认定工作,国家保密局、国家国防科技工业局、中央军委装备发展部联合修订印发了《武器装备科研生产单位保密资格认定办法》(国保发[2016]15号,以下简称《认定办法》)。

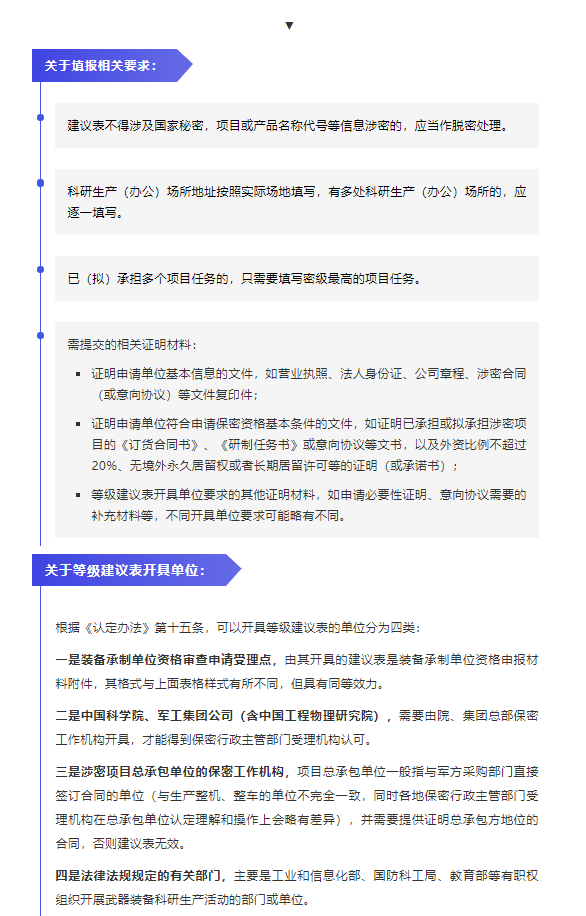

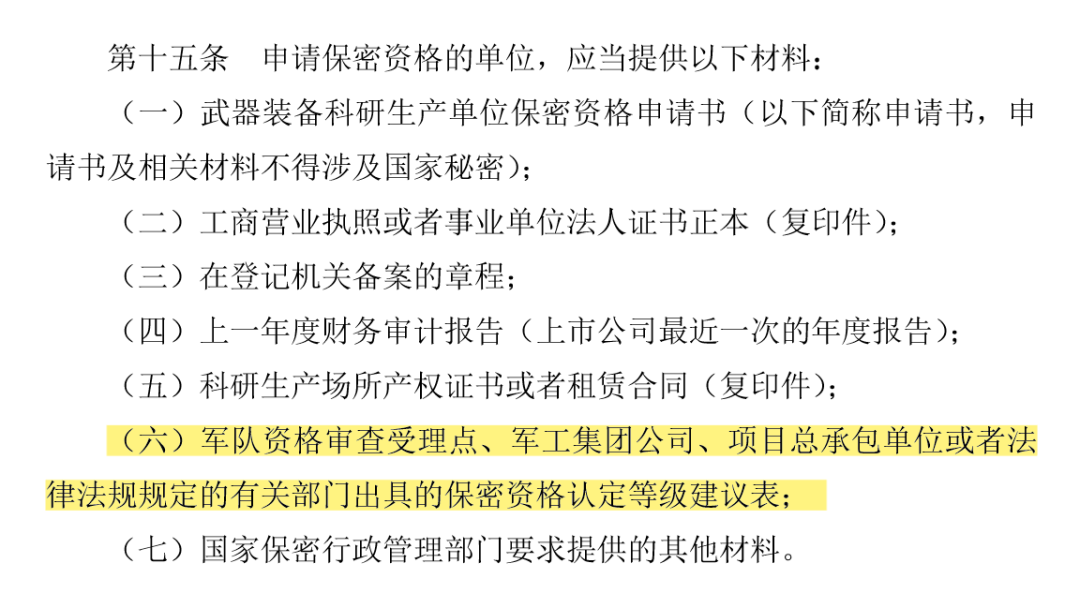

根据《认定办法》,企事业单位申请武器装备科研生产单位保密资格,需要提供保密资格认定等级建议表,简称密级证明。原文条款如下加黄标注:

2、 保密资格制度的认识误区解析

1、密级证明规定是否导致民企参军难?

一方面遵循了保密管理的“最小化”和“因工作需要”原则;

另一方面,这一制度设计,恰恰是为了让优质企业在国家安全领域许可实行数量限制的前提下,仍有进入涉军业务赛道的机会。

针对武器装备科研生产进行安全保密审查是全世界通用的做法,各国做法有所不同,都是以确保国家安全保密为前提,并不妨碍民企进入军工市场。以美国为例,根据《国家工业安全计划》以及该计划的《实施手册》,由国防部对承包商进行审查,对通过审查的承包商授予安全许可,允许其接触、知悉与许可级别相对应的国家秘密。

2、开具密级证明先要有涉军业务合同?

《认定办法》第十三条针对保密资格单位设定的基本条件:“申请保密资格的单位应当具备以下基本条件:……(二)承担或者拟承担武器装备科研生产的项目、产品涉及国家秘密”。条款中“拟承担”指有涉密科研生产项目的合同意向,因此,采购方与企业达成意向协议即可,不需要签订正式合同。

《政府采购法》允许涉密采购可以不采取公开招投标方式,如果某企业拥有其他已有保密资格企业所不具备的优势,采购方为其出具意向协议后,企业凭此申请保密资格,取证后再签订正式涉密军品合同。可见,密级证明的制度设计不仅为优质企业预留了进入通道,一定程度上也促进了涉军业务企业的优胜劣汰 。

3、想拿军品订单要先取得保密资质?

首先,要区分涉军和涉密,不是所有的涉军采购都涉密,目前就有大量非密项目在全军武器装备采购信息网上公开发布;其次,即使涉军项目其总体或关键系统涉密,但具体到某配套合同后的产品可能并不涉密,或者只有背景、用途涉密,经脱密处理后也不再涉密。对于这些非密项目,采购方没必要也不应当不加区分地要求供方企业出具保密资质。

相关文件也明确指出,对于承担《武器装备科研生产许可专业(产品)目录》之外的,具有应急性或者短期生产的秘密级产品的企业事业单位,也可不申请保密资格,按照任务甲方单位的要求落实保密管理措施。

4、保密资质是申请军工其他两证的必要前提条件?

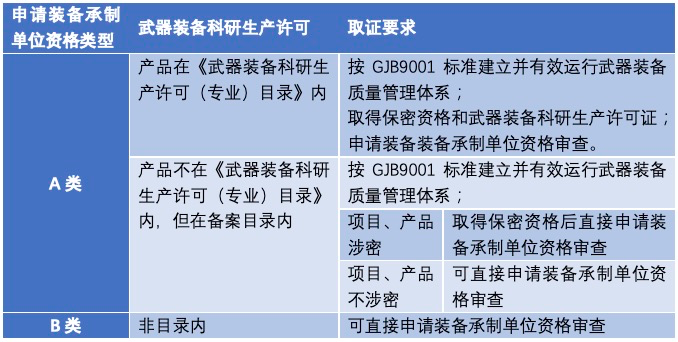

我们以申请装备承制单位资格为例来说明军工三证的关系,如下表所示:

可见,即使是申请A类装备承制单位资格(对应军队专用装备承制单位),如果产品不在《武器装备科研生产许可(专业)目录》内,且项目、产品不涉密,仅仅背景涉密也并不需要取得军工保密资格证书;而B类装备承制单位资格为军选民用装备承制单位,不需要保密资质。

武器装备科研生产许可由于涉及对国家战略安全、社会公共安全有重要影响的项目,对保密资格有严格要求,必须取得保密资质;而对于许可备案的申请,国防科工局《武器装备科研生产备案管理暂行办法》要求申请单位提交“保密资格证书或与用户部门(单位)签订的保密责任书”,视承担具体产品涉密情况而定。

综上,保密资质并非其他两证的必要条件,企业应结合涉军项目产品涉密情况、自身参与武器装备科研生产的战略定位做好军工资质取证规划,并分步实施。